暨南校门的“前世今生”,你知道多少个?(美中報道)

百年老校门

让无数踏入其中的暨南学子

入学初识门庭

毕业尔雅立身

今日,我们一同以岁月凝眸

观校门之变迁

溯暨南之脉络

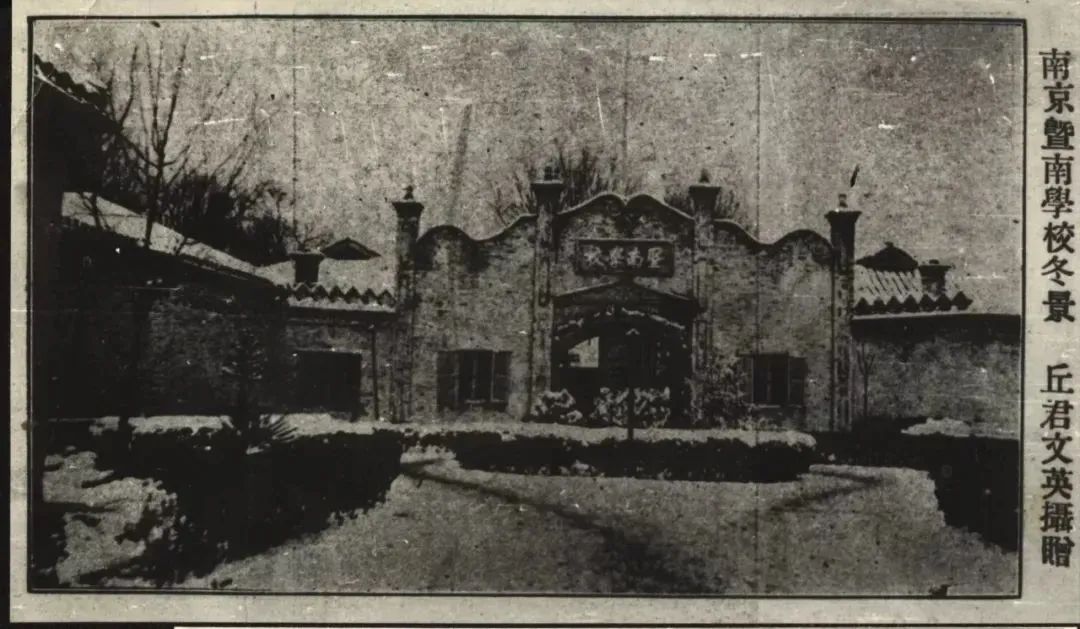

01南京时期

1906-1923

暨南学堂大门

清光绪三十二年(1906年),清政府在南京鼓楼南薛家巷创办了暨南学堂。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海”,寓意面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。从此以后,1906对每一个暨南学子而言,都成为一个特殊的数字。

一张横跨百年的照片为我们记录下初创时期的暨南校门。透过泛黄模糊的画面依稀可以看到庄严肃穆的大门,巍峨高耸的墙体,以及那端正劲挺的“暨南学堂”四字。

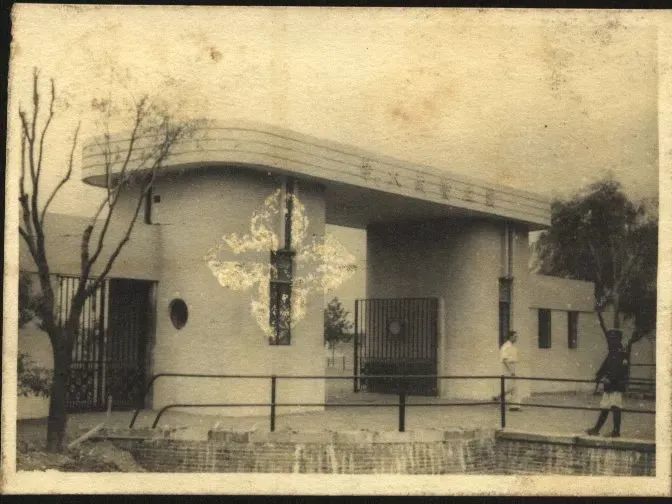

02上海真如时期

1923-1937

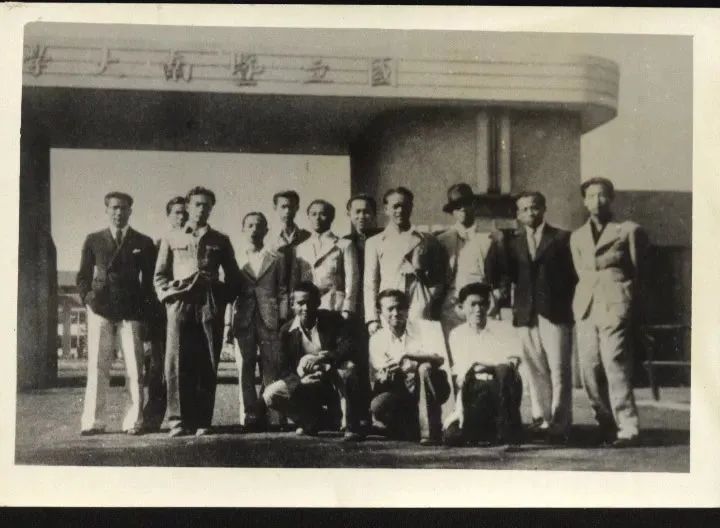

1936年参加第十一届世界运动会的暨大运动员出发前于校门前留影

1936年参加第十一届世界运动会的暨大运动员出发前于校门前留影

随着学校的发展壮大,暨南校董计划建设新校园,并于1923年将学校搬至上海真如,从此开始了暨南史上的“真如时期”。

“真如时期”的暨南校门整体造型简洁不失庄重,低调不乏气势,将现代性的时尚开放与古典美的含蓄朴拙融合得恰到好处。大门上方赫然展示的“国立暨南大学”几个大字,折射着学校从“暨南学堂”的蜕变发展。

1930年,学校设置了商、文、法、理、教育5个学院,另设南洋文化教育事业部,成为当时国内外唯一的华侨学府。这是解放前暨南史上最光辉的岁月,鼎盛时期的国立暨南大学广纳英才,吸引了大批优秀人才前来执教,也成为海外华侨学生的求学胜地。

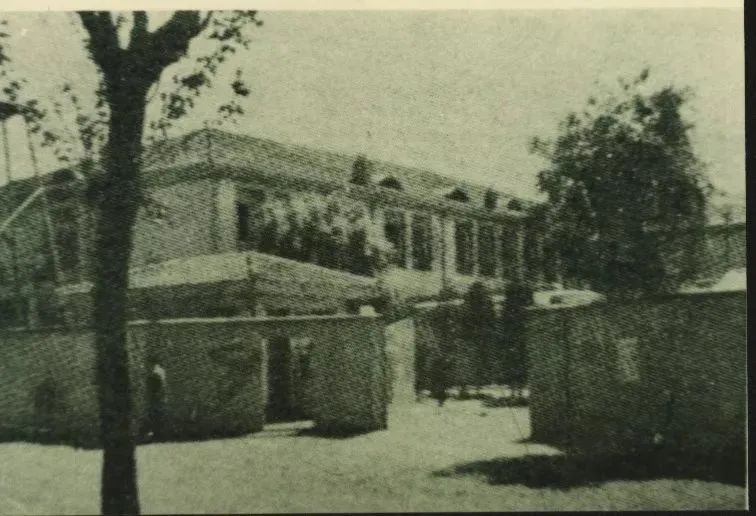

03上海孤岛、福建建阳时期

1937-1936

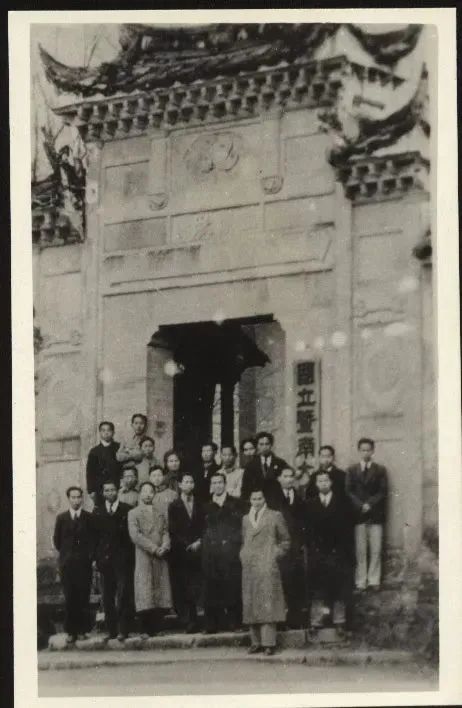

1936年参加第十一届世界运动会的暨大运动员出发前于校门前留影

1936年参加第十一届世界运动会的暨大运动员出发前于校门前留影

1937年,“八一三事变”爆发,国立暨南大学校区被战火所毁,学校迁入租界开始了艰苦的孤岛办学之旅。“孤岛时期”学校并无固定校舍,仅靠租赁房屋办学,校址也数度变迁。

随着时局的恶化,国立暨南大学的办学处境也越发艰险,1941年夏,学校被迫在闽北建立分校。太平洋战争爆发后,日军侵入租界,学校遂组织师生南迁至建阳分校。

彼时的波澜壮阔到如今只化为史书上几行铅印的字句。但是隔着泛黄的史册,我们再回首建阳时期的学校概况,仍然会为暨南先辈们坚毅不屈的办学精神而热血沸腾。照片中校门前牌坊正面书写的“国立暨南大学”因为战火更显铮铮傲骨,背书“声教南暨”力透纸背,是暨南精神的时代见证。

04上海虹口时期

1946-1949

1945年抗战胜利,屡遭战乱的暨南师生终于看到了复兴和壮大的希望。1946年6月,学校迁回上海,国民政府将上海东体育会路和宝山路两所原日本学校划拨给国立暨南大学作为新校址。复员回沪的国立暨南大学,设有商、文、理、法四个学院,增设人类学、新闻学等系,延聘名师,面向海外招生,重新担任起光大华侨教育,复兴中华民族的神圣使命。

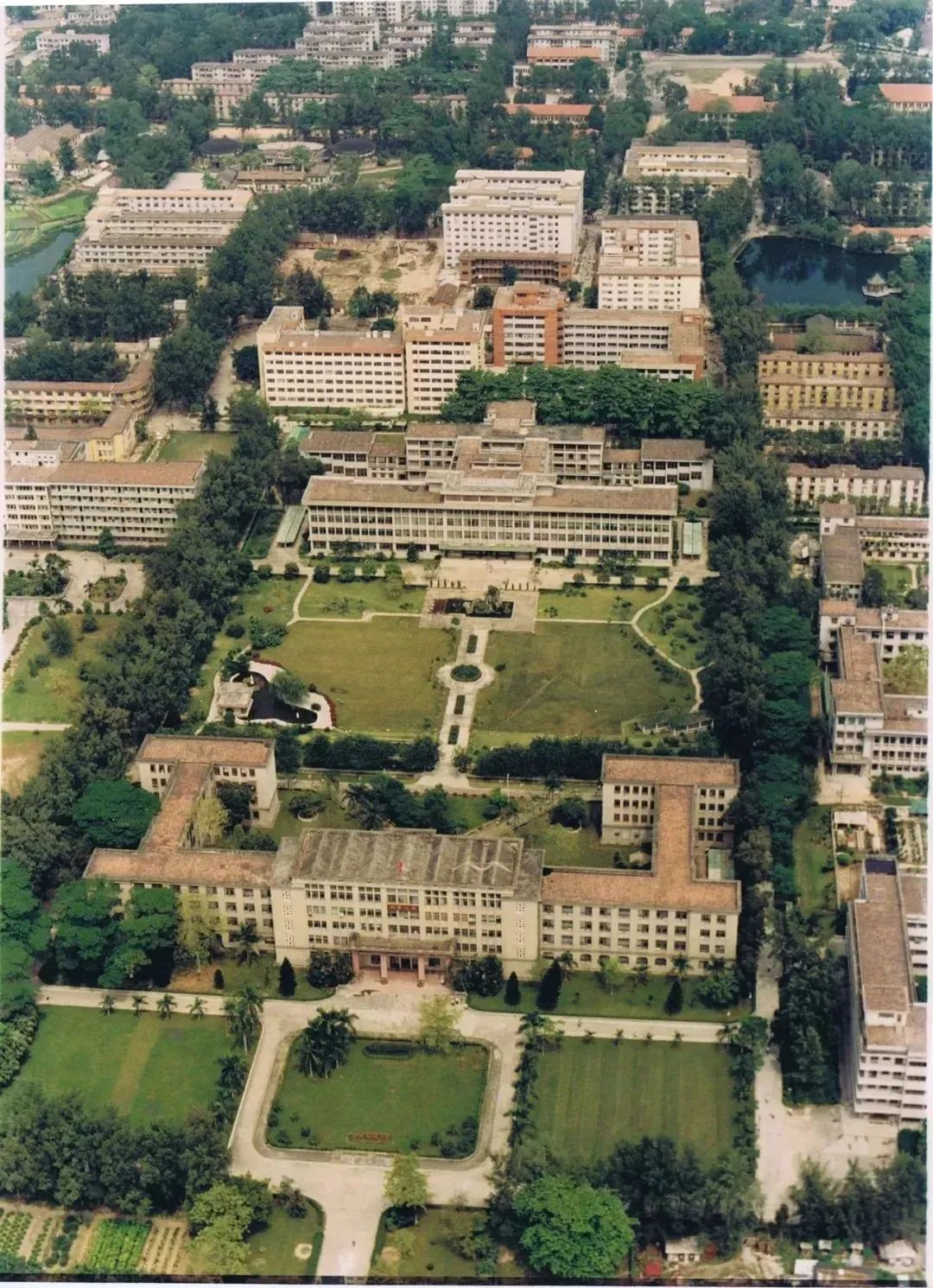

05广州重建时期

1958-1970

新中国成立后,党和国家非常重视华侨教育工作。1958年,暨南大学在广州重建,至1966年全校设立了中文、历史、外语、经济等9个系。在校生3000名,其中侨生占70%,成为一所初具规模的综合性华侨大学。

校区的建设也跟随学校发展规模逐步扩大完善。现在的西门、北门、南门都是在广州重建时期规划建设的。

其中,西门始建于1954年,为牌坊建构,门额为何香凝女士的题字“广州归国华侨学生中等补习学校”,时为广州华侨补校校门;北门建于1958年,为当时学校正门,楣间为陶铸校长所题“暨南大学”;南门建于1964年,建成后便为暨大正门,门柱四立,意象擎天,门外榕厦,情犹卫仗。

06广州复办时期

1978---

1978年,党的十一届三中全会的召开开启了暨南大学的复办之路。暨南大学于广州恢复办学后,进入了蓬勃的发展时期。在改革开放的浪潮中,学校继续秉承“面向海外,面向港澳”的办学方针,实施“侨校+名校”的战略,综合实力稳步提高,成为名副其实的“华侨最高学府”。

1978年,学校北门得到修缮,以瓷砖饰面,朱颜新容,风骨依旧。

90周年校庆前夕,暨南大学得珠江公司相助下,于南门原址上筑建新门。门呈圆拱形,状若日轮半出于沧海,寓意“声教讫于四海”之旨,寄“宏教泽而系侨情”之意,门上“暨南大学”四字为叶剑英元帅所题。自此半圆拱门成为暨南大学最具标志性的建筑,成为暨南文化最重要的一个依托,连结着一代代暨南学子的暨南情怀。

在原有石牌校区的基础上,先后增建了华文校区、珠海校区、深圳中旅校区、番禺南校区,形成了“五校一体”的新格局。石牌校区主要以研究生教育为主;华文校区的设立彰显了暨大的侨校特色,以对外汉语教育最为突出;深圳中旅校区则以旅游管理专业而闻名,专业优势突出,校区特色明显;珠海校区和番禺南校区主要以本科教育为主体,校园环境优美,配套设施一应俱全,为学生提供了良好的学习生活环境。

岁月变迁中的暨南校门

是用石材垒成的校史

用岁月谱就的校歌

期待有更多的暨南老照片

带我们回顾

人文景观背后的暨南历史。(暨南大学校友会)