弘一大師誦唱的 蓮師心咒 天籟之音!(美中報道)

將一個人喚醒是對這個世界最大的功德!

你自己醒來是對這個世界最大的貢獻!

多年前聽到了弘一法師的這首《蓮師心咒》,眼淚就止不住的留下,在先生深沉並洪亮的聲音裏我聽到了那深深的慈悲和愛!每一次聆聽都讓我渾身每一顆汗毛孔張開,渾身發顫,先生的聲音在耳邊,彷如先生人就在身邊!有音箱的可以連接上,效果更好!

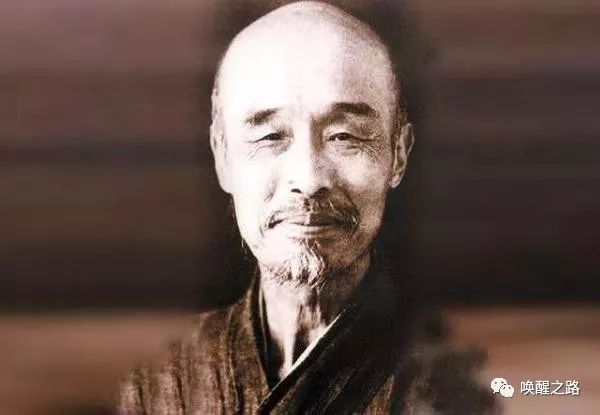

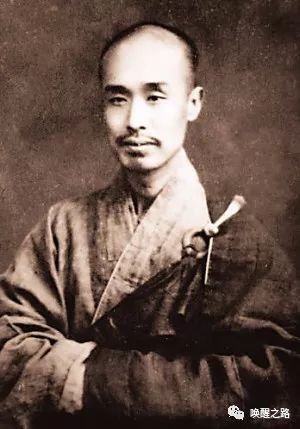

李叔同,法號弘一法師,1880年10月23日出生於天津三岔河口以東陸家豎胡同2號。三歲時,隨全家遷至河北區糧店後街60號。父親是天津著名的鹽商。

李叔同在天津生活了近22年,素有“津門才子”之稱。26歲東渡日本留學,從固守傳統文化的一位儒雅才子,華麗轉身而為西洋藝術在中國的推介者和傳播者。31歲從日本歸國後,先後在天津、杭州、南京等擔任音樂兼圖畫教員,為時七載,桃李滿門,享譽藝苑。李叔同才華橫溢,學貫中西,是著名的書畫篆刻家、音樂家、戲劇家、詩人、學者,在諸多文化藝術領域都有很高的造詣與建樹,開現代文化藝術之先河,成為中國新文化運動先驅人物。我國許多著名藝術家,如音樂家劉質平、畫家豐子愷、潘天壽等均出自他的門下。李叔同39歲那年,在杭州突然剃度出家,遁入空門,甘做清貧的佛門一僧。62歲圓寂於福建泉州。李叔同充滿傳奇色彩的一生,可用八個字概括:絢麗至極,歸於平淡。

先生一生留下音樂作品70餘首。他擅長採用歐美通俗名曲為自己創作的歌詞配樂。他創作的歌詞,繼承中國古典詩詞的優良傳統,多為借景抒情之作,富有一唱三歎之韻味;

長亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山……年少時聽到這首歌曲時,一直以為是長城外,古道邊……,著名歌手樸樹翻唱這首《送別》時,幾度哽咽,在一次媒體採訪中,樸樹談起《送別》這首歌時說:這樣一首歌,哪怕只有一首,如果是我寫的,他死了也甘願。

在寫《送別》這首歌詞時,還有一段動人故事:

有年冬天,大雪紛飛,當時舊上海是一片淒涼。

李叔同的“天涯五好友”中的許幻園,站在門外喊出李叔同和葉子小姐,說:“叔同兄,我家破產了,咱們後會有期。”

說完,揮淚而別,連好友的家門也沒進去。

李叔同看著昔日好友遠去的背影,在雪裏站了整整一個小時,連葉子小姐多次的叫聲,仿佛也沒聽見。

隨後,李叔同返身回到屋內,把門一關,讓葉子小姐彈琴,他便含淚寫下傳世佳作:

長亭外,古道邊,

芳草碧連天。

晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。

天之涯,地之角,

知交半零落。

一瓢濁酒盡餘歡,今宵別夢寒。

長亭外,古道邊

芳草碧連天。

問君此去幾時來,來時莫徘徊。

天之涯,地之角

知交半零落。

人生難得是歡聚,惟有別離多。

大愛與至孝--弘一法師的《夢》

許多人都知道,這首《送別》的詞作者是李叔同先生,可您或許不知道,在法師一生留下的七十多首樂歌中,還有一首著名的《夢》。《夢》的曲子,源自美國音樂家斯蒂芬·福斯特,填詞是李叔同先生。

我國許多地方自古就有“客死不入鄉,外喪不入宅”的習俗,即使是開埠較早的津門也不例外。1905年,李母王太夫人在上海去世。先生扶靈回天津的時候,與族人的守舊思想發生了劇烈衝突。他堅決主張移風易俗,打破“外喪不進宅”的陳規,廢除一切繁文縟節,舉辦新式喪禮。在李叔同的堅持下,哥哥文熙和族人不得不作了讓步,將靈柩停放在宅子大廳的正中,並在天津《大公報》刊登“哀啟”一則,後附“哀歌”二首。舉辦喪禮時,李叔同先生將孝子跪地讀祭文的舊例改為致悼詞,把披麻戴孝改為穿黑色衣服,並親自彈鋼琴、唱悼歌。面對移風易俗之舉,親友們無不感歎:“李三爺辦了一件奇事!”天津《大公報》還連續發表文章,記敘轟動一時的壯舉,盛讚先生的革新精神。

哀遊子煢煢其無依兮,在天之涯。

惟長夜漫漫而獨寐兮,時恍惚以魂馳。

夢偃臥搖籃以啼笑兮,似嬰兒時。

母食我甘酪與粉餌兮,父衣我以彩衣。

月落烏啼,夢影依稀,往事知不知?

汩半生哀樂之長逝兮,感親之恩其永垂。

哀遊子愴愴而自憐兮,吊形影悲。

惟長夜漫漫而獨寐兮,時恍惚以魂馳。

夢揮淚出門辭父母兮,歎生別離。

父語我眠食宜珍重兮,母語我以早歸。

月落烏啼,夢影依稀,往事知不知?

汩半生哀樂之長逝兮,感親之恩其永垂。

斬斷情根,愛即慈悲

三界輪回淫為本,六道往返愛為基。情到深處,有人種下的是“山無陵,江水為竭;冬雷震震,夏雨雪;天地合,乃敢與君絕”的輪回之根;而有人卻是看懂了“人命危淺,真如早露,生年歡愛,無幾時也。一旦溘逝,一切皆成泡影。”從而有了不再眷念紅塵情事的生命態度。

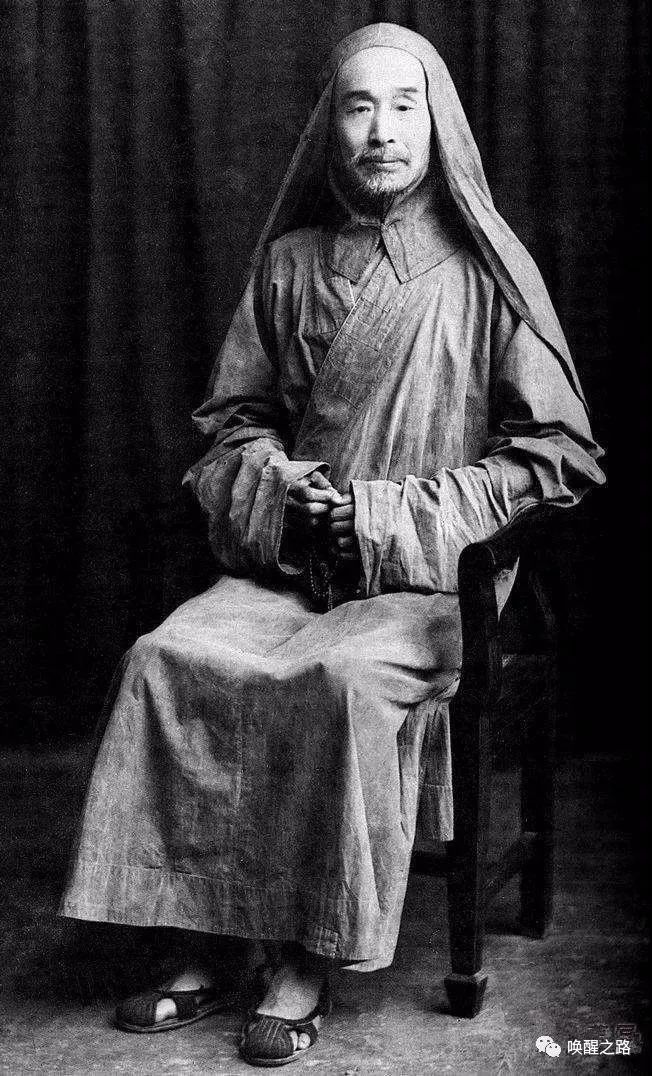

弘一法師出家前曾在信中這樣對妻子說:

“對你來講硬是要接受失去一個與你關係至深之人的痛苦與絕望,這樣的心情我瞭解。但你是不平凡的……你的體內住著的不是一個庸俗、怯懦的靈魂……

做這樣的決定,非我寡情薄義,為了那更永遠、更艱難的佛道歷程,我必須放下一切。我放下了你,也放下了在世間累積的聲名與財富。這些都是過眼雲煙,不值得留戀的。

我們要建立的是未來光華的佛國,在西天無極樂土,我們再相逢吧。

……

在佛前,我祈禱佛光加持你。望你珍重。”

妻子仍要求見他最後一面,於是,清晨,薄霧西湖,兩舟相向,舟上人有了這樣的對話:

誠子:“叔同——”

李叔同:“請叫我弘一。”

誠子:“弘一法師,請告訴我什麼是愛?”

李叔同:“愛,就是慈悲。”

“道是無情卻有情”,弘一法師的出家,不是躲避現實責任,而是更大的擔當。

弘一法師在藝術上造詣極高,多才多藝,詩文、詞曲、話劇、繪畫、書法、篆刻無所不能。希望借助藝術,來安撫內心的痛苦,但卻屢屢不得。在偶然的情況下,李叔同接觸到了佛家的苦修之法,他斷食20天之後,認定佛教是自己的心靈皈依之所,決定出家。1918年6月30日晚,李叔同正式出家,不是帶發修行的居士,而是入山苦修。他只帶了簡單的生活用品,其他一概不帶。

學生問他:“老師出家何為?”

李叔同淡淡地說:“無所為。”

學生再問:“忍拋骨肉乎?”

他說:“人事無常,如暴病而死,欲不拋又安可得?”

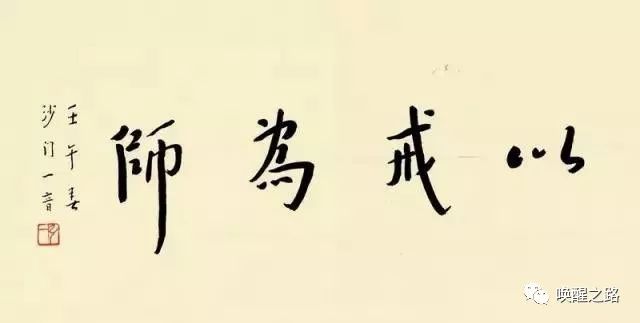

我的字,即是法

我不識何等為君子,但看每事肯吃虧的便是。我不識何等為小人,但看每事好便宜的便是。

事當快意處須轉,言到快意處須住。

臨事須替別人想,論人先將自己想。

緩字可以免悔,退字可以免禍。

人好剛我以柔勝之,人好術我以誠感之。

無事時,戒一偷字。有事時,戒一亂字。

己以清心為要,涉世以慎言為先。

處逆境,必須用開拓法。處順境,心要用收斂法。

識不足則多慮,威不足則多怒,信不足則多言。

不為外物所動之謂靜。不為外物所實之謂虛。

事能常足,心常愜。人到無求,品自高。

以恕已之心恕人則全交。以責人之心責已則寡過。

以虛養心,以德養身,以仁養天下萬物。以道德養天下萬世。

靜坐,常思已過。閒談,莫論人非。

有才而性緩,定屬大才。有智而氣和,斯為大智。

以淡字交友,以聾字止謗;以刻字責己,以弱字禦侮。

惡莫大於縱己之欲,禍莫大於言人之非。

學一分退讓,討一分便宜;增一分享用,減一分福澤。

氣,忌盛。心,忌滿。才,忌露。

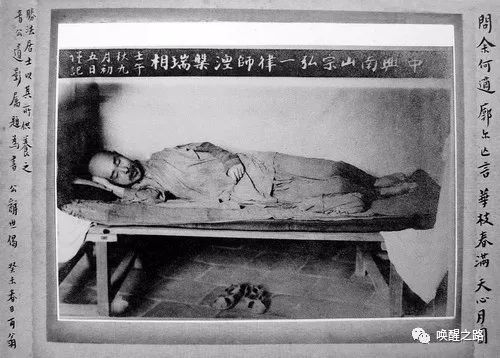

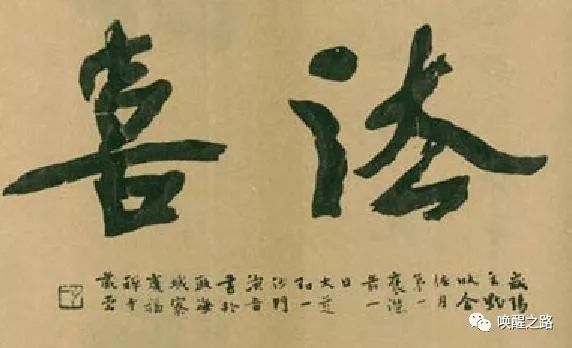

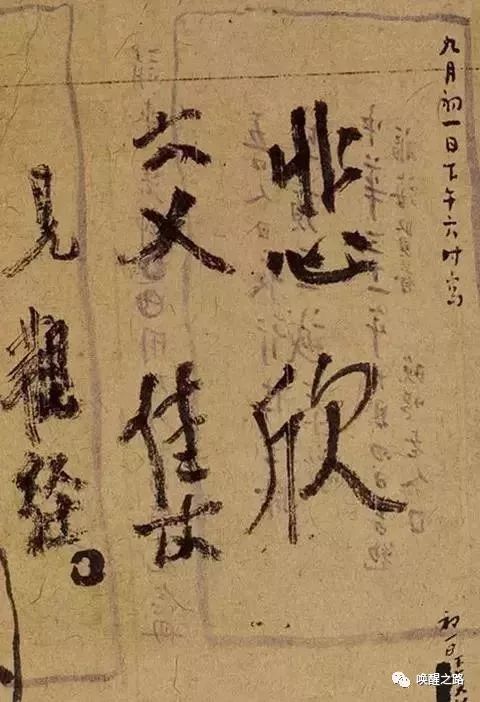

1942年深秋,在泉州溫陵養老院的晚晴室,病重的弘一法師最後一次揮毫,寫下七字墨寶,交給隨侍弟子妙蓮法師。

“悲欣交集見觀經。”見《觀經》之境界,悲欣交集!一個句號墨色飽滿,天心月圓······

他仔細叮囑弟子,把遺體裝龕火化時,切記要在龕腳下各墊一水碗,以免螞蟻蟲豸爬過被燒死。

三天後,弘一法師溘然圓寂。享年六十三歲,戒臘二十四(農曆九月初四日,即七十七年前的今天)

過去事已過去了,未來不必預思量;

只今便道即今句,梅子熟時梔子香。

—李叔同(喚醒之路)