首頁

人物春秋

忆罗烈|香港电影的最后一个反派巨星(美中報道)

1672413044436

2022年11月,在冷风萧瑟、落叶凋零之际,距离邵氏影星罗烈离世,不知不觉已经过去二十载。 “因为要找工作谋生,读到报上刊登邵氏请演员的广告,便写信去应征,岂料果然录用。”

“因为要找工作谋生,读到报上刊登邵氏请演员的广告,便写信去应征,岂料果然录用。” 1972年,罗烈主演了香港第一部打入美国电影市场的影片——《天下第一拳》。

1972年,罗烈主演了香港第一部打入美国电影市场的影片——《天下第一拳》。

“我合作过的演员不少,从王羽、罗烈起,姜大卫、狄龙、陈观泰、王钟、李修贤以及傅声等。其中罗烈、王钟未红……”

张彻导演曾在他的回忆录《我与演员们》中,这样谈到过罗烈。他们相识甚早。 邵氏南国演员训练班出身的罗烈,算是最早跟随张彻的弟子。

邵氏南国演员训练班出身的罗烈,算是最早跟随张彻的弟子。

邵氏南国演员训练班出身的罗烈,算是最早跟随张彻的弟子。

邵氏南国演员训练班出身的罗烈,算是最早跟随张彻的弟子。而导演之所以说他“未红”,其实也是相对姜大卫、狄龙几位而言。

事实上,在香港武侠电影史上,罗烈反派硬汉的形象,至今无出其右。

然而时过境迁,这位张彻高足、反派巨星的名字,恐怕已经再无几人识得。

“因为要找工作谋生,读到报上刊登邵氏请演员的广告,便写信去应征,岂料果然录用。”

“因为要找工作谋生,读到报上刊登邵氏请演员的广告,便写信去应征,岂料果然录用。”罗烈早年在一个访问中曾坦言,自己进入电影圈其实只是出于谋生的考虑。

他是印尼华侨,本名王立达,十几岁来香港。1962年考入南国实验剧团第三期,只是比岳华、郑佩佩低一届。

再晚他一年加入邵氏的王羽,就从不叫他的艺名罗烈,始终喊他王立达。 罗烈这个艺名是否拜张彻所赐,已经不得而知。不过他确实由这位武侠片宗师一手发掘并捧红。

罗烈这个艺名是否拜张彻所赐,已经不得而知。不过他确实由这位武侠片宗师一手发掘并捧红。

罗烈这个艺名是否拜张彻所赐,已经不得而知。不过他确实由这位武侠片宗师一手发掘并捧红。

罗烈这个艺名是否拜张彻所赐,已经不得而知。不过他确实由这位武侠片宗师一手发掘并捧红。甚至张彻在邵氏还没有开始做导演的时候,罗烈和午马他们,已经开始跟在他后面混吃混喝。

一个等着上位导演、一个只能跑跑龙套,其实他们也算相识于忧患。 1965年的影片《蝴蝶杯》,既是张彻在邵氏的导演首秀,也是罗烈与张彻在电影上的首度合作。

1965年的影片《蝴蝶杯》,既是张彻在邵氏的导演首秀,也是罗烈与张彻在电影上的首度合作。

1965年的影片《蝴蝶杯》,既是张彻在邵氏的导演首秀,也是罗烈与张彻在电影上的首度合作。

1965年的影片《蝴蝶杯》,既是张彻在邵氏的导演首秀,也是罗烈与张彻在电影上的首度合作。尽管在这之前,罗烈应该已经在《万花迎春》等影片中,参与过了一些龙套角色。

但在六十年代末接受邵氏《南国电影》杂志采访时,他还是认为这部影片也是自己的处女作。

显然,在罗烈看来,自己演艺生涯的起点,似乎理所应当是张彻电影。至于成名,那更是自然。 《铁手无情》亦或者《飞刀手》,罗烈成名作无非就是这些电影,都出自张彻、都上映于1969年。

《铁手无情》亦或者《飞刀手》,罗烈成名作无非就是这些电影,都出自张彻、都上映于1969年。

《铁手无情》亦或者《飞刀手》,罗烈成名作无非就是这些电影,都出自张彻、都上映于1969年。

《铁手无情》亦或者《飞刀手》,罗烈成名作无非就是这些电影,都出自张彻、都上映于1969年。从这个年份开始,他彻底进入邵氏一线影星的序列;而这时候起,他也被媒体和影评人公认,形象和气质适合反派角色。

对此,起码当时的罗烈非常不能接受。尤其是从气质这个抽象的概念得出观点,他认为很是狭隘。

看得出来,尽管从十三岁就开始闯荡谋生,但罗烈善于思考、也非常有主见。

1972年,罗烈主演了香港第一部打入美国电影市场的影片——《天下第一拳》。

1972年,罗烈主演了香港第一部打入美国电影市场的影片——《天下第一拳》。这部电影的成功,也促成了邵氏与欧美合作的一系列B级片,而欧美片商都指定要他担任主角。

当时的罗烈自然大红大紫,甚至有些无可取代的意思。只不过在此期间,他还有过一段创业失败的插曲。 1973年,罗烈与邵氏合约届满后,创办罗氏影片公司,制作了他自编自导自演的《魔鬼天使》。

1973年,罗烈与邵氏合约届满后,创办罗氏影片公司,制作了他自编自导自演的《魔鬼天使》。

1973年,罗烈与邵氏合约届满后,创办罗氏影片公司,制作了他自编自导自演的《魔鬼天使》。

1973年,罗烈与邵氏合约届满后,创办罗氏影片公司,制作了他自编自导自演的《魔鬼天使》。然而编导应该非他所长,影片上映后票房、口碑一片惨淡,罗烈也只能就此继续他的演员生涯。

不过《魔鬼天使》也并非全无收获,影片的女主角唐嘉丽不久之后就与罗烈成婚。

唐季礼后来曾回忆,自己入行电影圈的契机,就是源于七十年代末,姐夫罗烈介绍他给刘家良。 “七十年代中,有罗烈的名字片子就能卖埠。主演的是多少,客串的又是多少。罗烈有戏就接,他怕麻烦,说一天一万港币可也。创造一天一万的演员,罗烈是第一个。”

“七十年代中,有罗烈的名字片子就能卖埠。主演的是多少,客串的又是多少。罗烈有戏就接,他怕麻烦,说一天一万港币可也。创造一天一万的演员,罗烈是第一个。”

“七十年代中,有罗烈的名字片子就能卖埠。主演的是多少,客串的又是多少。罗烈有戏就接,他怕麻烦,说一天一万港币可也。创造一天一万的演员,罗烈是第一个。”

“七十年代中,有罗烈的名字片子就能卖埠。主演的是多少,客串的又是多少。罗烈有戏就接,他怕麻烦,说一天一万港币可也。创造一天一万的演员,罗烈是第一个。”蔡澜曾在罗烈去世后的《悼罗烈》一文中,这样忆述他当年的火爆程度。

也许掌控幕后的能力欠缺,但作为演员,这时候他的票房号召力却几乎无人能及。

仅仅在1977年,罗烈就拍摄了超过三十部电影,这无疑是很多演员终其一生都难以企及的数字。 然而盛极必衰这个词,在罗烈身上印证的特别残酷,在八十年代初的几部古龙武侠片后,他的时代也戛然而止。

然而盛极必衰这个词,在罗烈身上印证的特别残酷,在八十年代初的几部古龙武侠片后,他的时代也戛然而止。

然而盛极必衰这个词,在罗烈身上印证的特别残酷,在八十年代初的几部古龙武侠片后,他的时代也戛然而止。

然而盛极必衰这个词,在罗烈身上印证的特别残酷,在八十年代初的几部古龙武侠片后,他的时代也戛然而止。狄龙有《英雄本色》的东山再起,姜大卫也可以在亚视、无线做常青树。

但无论八十年代初徐克、许鞍华的新浪潮电影,还是九十年代初的《跛豪》、《警察故事III》,都没能让罗烈王者归来。

反派再无巨星,既是香港电影后来的伤,更是罗烈当时的痛。 1985年到内地投资电影和录影带,1988年他回港签约亚视,包括1999年再回内地经商,开办演艺学院。

1985年到内地投资电影和录影带,1988年他回港签约亚视,包括1999年再回内地经商,开办演艺学院。

1985年到内地投资电影和录影带,1988年他回港签约亚视,包括1999年再回内地经商,开办演艺学院。

1985年到内地投资电影和录影带,1988年他回港签约亚视,包括1999年再回内地经商,开办演艺学院。罗烈的好处在于他从邵氏早期就开始的认知:电影公司是企业,而电影无疑是商品。

所以即使演艺事业难以重回往昔,他也选择了从商业角度继续从事这个行业。

可惜时也命也,直到2002年罗烈因心脏病突发在深圳去世,他还是个失败的商人、落魄的影星。

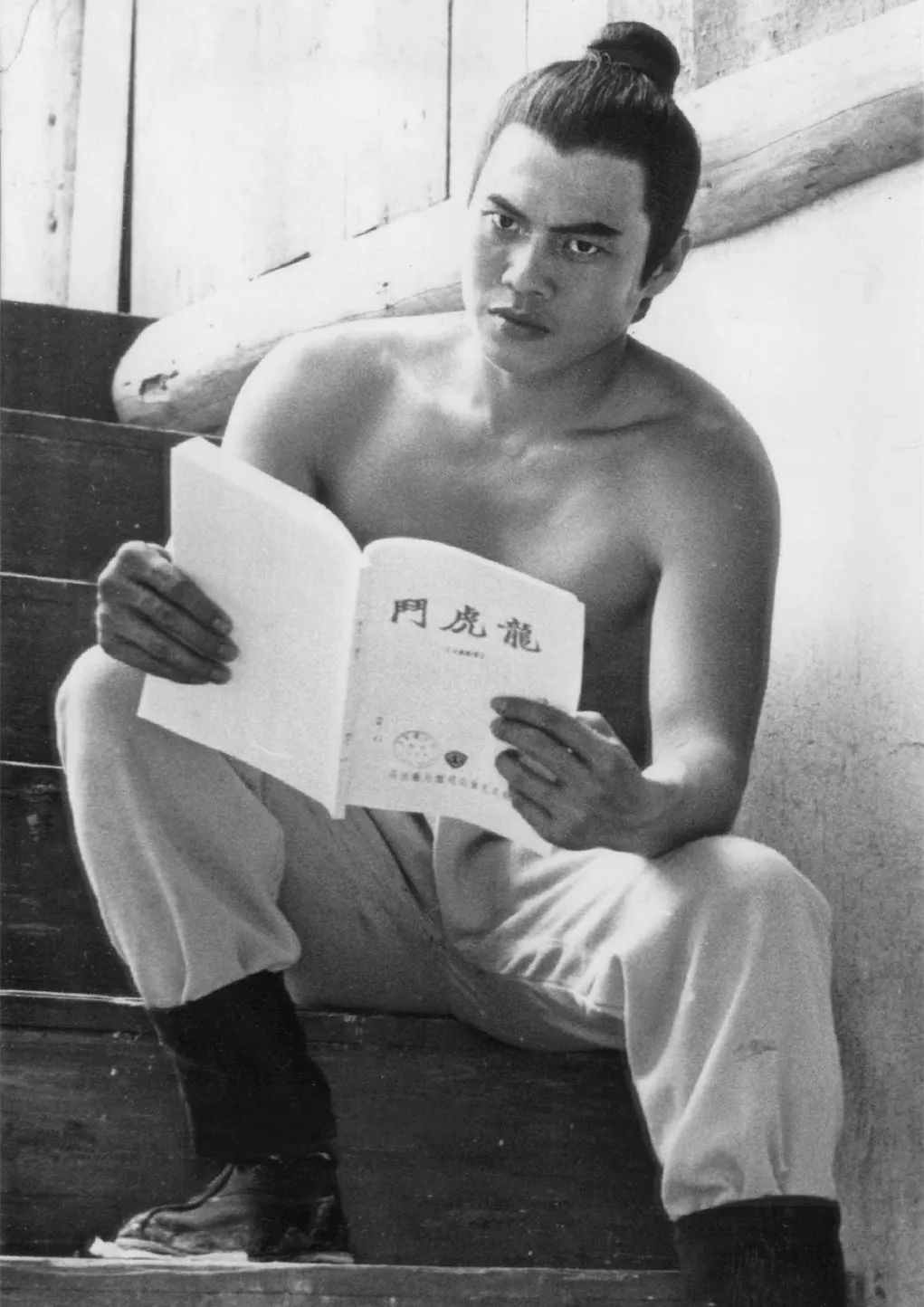

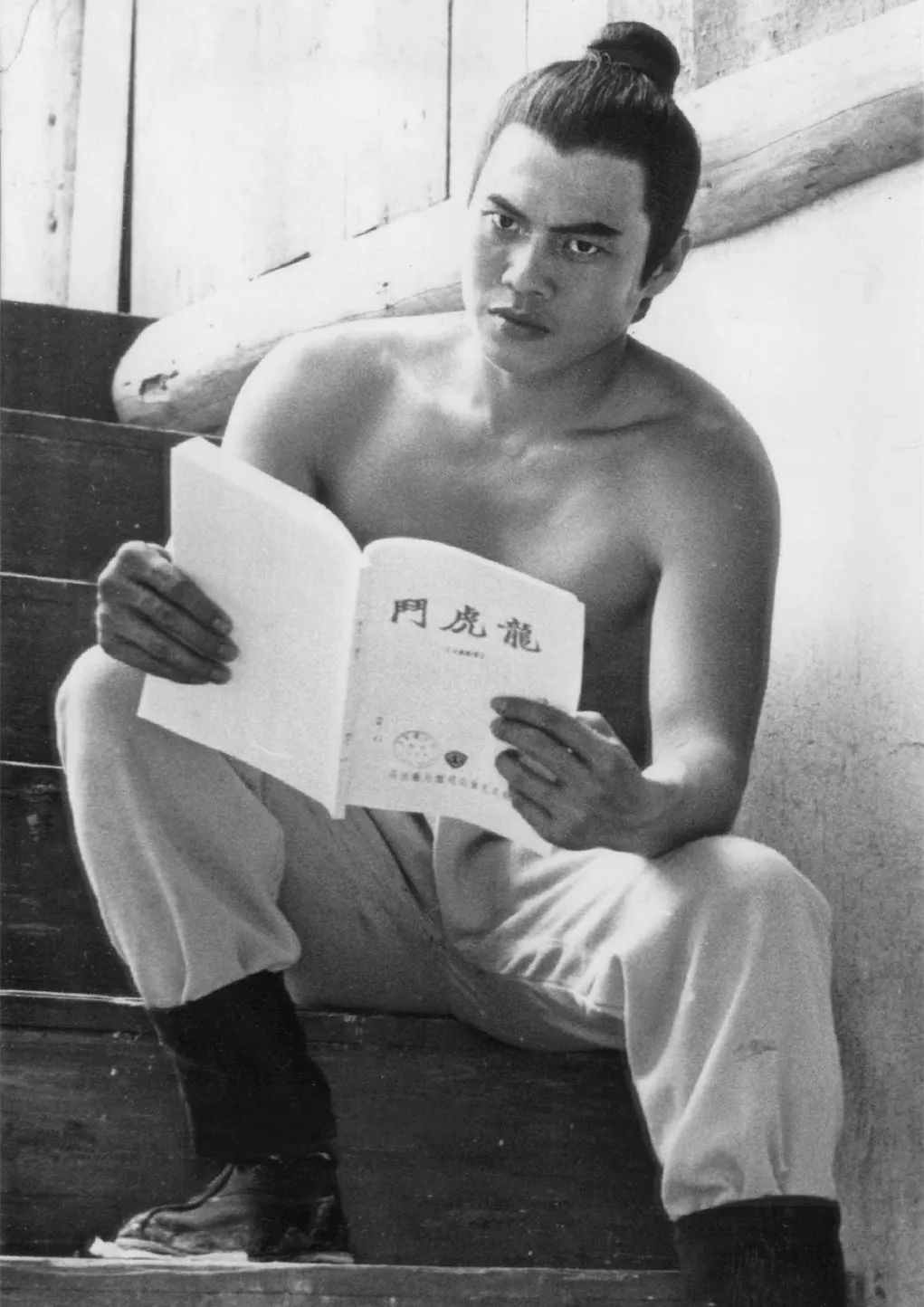

“1970年拍《龙虎斗》的雪山外景时,他在韩国晚晚泡妞,泡得脚软。和王羽决斗那场戏,他大叫一声冲上去,双雄未交手之前,他已跪在雪地中。”

蔡澜在《悼罗烈》中,曾这样直言不讳的爆料过罗烈风流成性的往事。

他一生有过四段婚姻,最大的污点就是风流债,包括一次致命的风流债。

然而斯人已逝,再多八卦狗血,也该有些了却,记住电影就好。(原创 39度香港电影 )